Il mese scorso i giornali hanno dato notizia che l’archistar nostrana, Stefano Boeri, si è aggiudicata i piani di ricostruzione di Castelsantangelo sul Nera e Arquata del Tronto, dopo aver già realizzato la Struttura Polivalente (cosiddetto “Pala Boeri”) di Norcia[1].

La “fame di fama” porta, sempre più spesso, gli amministratori politici d’Italia ad affidarsi a delle archistars, sì da potersi pavoneggiare raccontando di aver fatto prestigiosamente griffare il proprio territorio …

Eppure, data l’infinita serie di “fallimenti” causati da scelte del genere in Italia negli ultimi 30 anni, probabilmente gli illuminati personaggi che hanno fatto questa scelta avrebbero dovuto pensarci su prima di decidere a chi affidare la ricostruzione di luoghi meravigliosi, profondamente snaturati dalla violenza del sisma, perché quella ricostruzione non riguarda solo gli edifici perduti, ma anche e soprattutto l’identità di un popolo ferito! …

Probabilmente sarebbe risultato sufficiente riguardare l’immagine del “Pala Boeri” per capire quanto rispettoso potrebbe risultare un intervento affidato a chi pensi solo alla propria immagine, piuttosto che a quella identitaria dei luoghi in cui interviene!

Per poter capire come operare una corretta ricostruzione dei simboli identitari di un popolo ferito, occorre comprendere appieno ciò che accada nella mente delle popolazioni vittime di eventi devastanti e, per quanto strano possa apparire, un utile aiuto può venirci analizzando i meccanismi che guidano signori delle guerre.

Le guerre infatti, lasciano segni così profondi da far sì che nulla e nessuno possa farle dimenticare. Sin dall’antichità i signori della guerra si sono serviti di uomini (anche se è difficile poter adoperare questa definizione), disposti a far violenza sulle persone e le cose, affinché l’offesa e il terrore potesse rimanere a perpetua memoria del loro passaggio e della sconfitta.

Il protocollo dei signori della guerra, da sempre, ha comportato distruzioni e ammazzamenti e, soprattutto, ha implicato il tentativo di cancellare per sempre quella memoria in grado di risollevare l’amor patrio e l’orgoglio della gente.

Come ricordava il compianto prof. Paolo Marconi nell’introduzione al mio libro “La Città Sostenibile è Possibile[2]” infatti, in occasione della 2^ Guerra Mondiale «il trauma ha soprattutto riguardato il modo di concepire l’oggetto d’Architettura in quanto coerente linguisticamente col suo intorno: il Paesaggio, il Borgo, la Città e destinato dunque a fornire agli uomini un ambiente[3] entro il quale vivere e svilupparsi civilmente. Un ambiente la cui eventuale distruzione traumatica provocherebbe gravi disagi, producendo stati maniaco-depressivi tali da destabilizzare le popolazioni. E la Seconda Guerra Mondiale aveva mirato alla distruzione di città intere allo scopo non solo di colpire i centri industriali più importanti, ma anche di distruggere il maggior numero di abitazioni, […] Mirando soprattutto agli obiettivi civili per demoralizzare la popolazione e provocare rivolte contro il Regime […]».

Questa brevissima (e incompleta) premessa vuol riassumere quelle che sono le ragioni e le conseguenze della guerra e, soprattutto, serve a comprendere meglio le ragioni per le quali, al termine della guerra, risulterebbe indispensabile mettere da parte le ideologie culturali e pensare, in primis, ad una ricostruzione delle identità perdute, lasciando decidere il popolo ferito, piuttosto che consentire al teorico di turno di imporre le sue scelte ideologiche.

Va da sé che lo stesso tipo di approccio rispettoso dovrebbe sempre adottarsi per la ricostruzione di un territorio devastato da un evento sismico.

Nel suo testo “Teoria e Storia del Restauro”, Carlo Ceschi affrontò in maniera illuminante questo delicatissimo argomento. Nel capitolo “Esperienze di Guerra e Problematiche della Ricostruzione” infatti, in maniera umile e obiettiva, l’autore raccontava come l’orribile evento bellico avesse mandato a farsi friggere tutte le pompose teorie del restauro sviluppatesi dalla Carta di Atene del ’31 in poi: «Le notti del 22 e 23 ottobre 1942 la guerra nella quale anche gli italiani si erano trovati coinvolti, ebbe una svolta decisiva. In quelle notti iniziarono con Genova i bombardamenti aerei a tappeto che dovevano subito dopo ripetersi a Torino e Milano e via via intensificarsi per tutta l’Italia.

Da quelle notti, chi come me si trovò a fronteggiare l’azione devastatrice della guerra sui monumenti, capì che le teorie del restauro, caute ed equilibrate, da pochi anni entrate nella pratica dei restauratori subivano un grave colpo, mentre si faceva drammatico il problema della conservazione delle vecchie città e dell’ambiente storico tradizionale».

Andando avanti in quel capitolo, e raccontando quello che potesse essere il conflitto morale nell’anima di chi doveva operare, Ceschi citava un suo articolo del 1943[4] nel quale spiegava bene quello che potesse – ed è tutt’oggi – il dilemma:

«La distruzione di un monumento d’arte ha sempre superato nella memoria anche lo stesso dolore per la perdita delle vite umane, per il fatto che la natura seguita a provvedere al rinnovamento degli uomini, la cui vita è limitata nel tempo, mentre nessuna forza naturale potrà mai produrre l’opera d’arte perduta, anche se questa era nata per l’eternità […]. È chiaro che l’urbanistica deve oggi considerare il fattore guerra, apparso in tutta la sua formidabile importanza soltanto dopo l’intensificarsi dei bombardamenti aerei […] È degno delle nostre tradizioni di cultura e intelligenza questo reagire col pensiero alla brutalità degli eventi, questo superamento della sofferenza in una ricerca di spiritualità fattiva, questo prepararsi ai compiti costruttivi del domani, in pieno processo distruttivo. Bisogna soltanto che ogni nostro pensiero sia posto su un piano di ordine morale quanto più alto e perfetto possibile, perché le opere che da esso discenderanno sul piano d’ordine pratico siano espressione di un ideale superiore non contaminato da interessi volgari ed egoistici. Nei centri originari delle nostre città, edifici comuni ed edifici artistici coesistono, variamente collegati tra loro, a costituire quel cosiddetto ambiente che ne forma la caratteristica fisionomia.

[…] La città è dominio pubblico anche se composta di proprietà private, essa è l’ambiente in cui vivono, lavorano, producono tutti i cittadini, e le sue strade, le sue piazze, i suoi giardini ed anche le facciate delle case che limitano le strade e piazze costituendone la fisionomia, appartengono alla vita comune. Questo concetto fondamentale è necessario tenere presente nel preordinare la fase ricostruttiva delle nostre città ferite.»

Potrei andare avanti nel citare quel testo illuminante, ma queste righe sono più che sufficienti a far capire quanto risulti importante il rispetto del bene e del bello condiviso, rispetto al volere egoistico e ideologico del singolo “restauratore” o teorico del restauro.

La teoria del restauro, messa davanti al dramma della guerra è andata in pezzi, i cittadini hanno chiesto – e fortunatamente ottenuto, nonostante le critiche violente di Cesare Brandi – la ricostruzione di edifici e brani di città nei quali si identificavano: il senso di appartenenza, il senso di identità è di gran lunga superiore a qualsivoglia accusa di falsificazione della storia! Se oggi possiamo ancora godere della vista di Palazzo Bianco e Palazzo Serra a Genova, o del Tempio di Augusto a Pola, o del Ponte di Santa Trinità a Firenze, della Loggia della Mercanzia a Bologna, del Tempio Malatestiano di Rimini, dell’Abbazia di Montecassino, ecc., lo dobbiamo al coraggio e all’onestà intellettuale di chi, nonostante l’ideologia cieca del Brandi e dei suoi seguaci, seppe operare nel rispetto della volontà di ricostruzione di un’identità ferita!

Nel recente dibattito sulla ricostruzione dei monumenti di Palmira distrutti dalla follia dell’ISIS, dalle pagine di “The Guardian” l’esperto d’arte Jonathan Jones titolava “Palmira non deve essere restaurata. La storia non ci perdonerebbe mai”, arrivando ad affermare che “una ricostruzione fedele creerebbe uno strano disordine nel suo arrogante restauro” …

Ma cos’è più arrogante?

È forse più arrogante il rispetto della volontà della popolazione intera di ricostruire ciò che si è perduto? O l’atto egoistico del teorico del restauro di turno (spesso privo di alcuna conoscenza della pratica costruttiva, essendo uno storico e non un architetto) di fare come a lui piace, per poter confermare le proprie teorie?

Prima dell’avvento delle moderne teorie del restauro, l’opera di ricostruzione era ritenuta cosa buona e giusta, quando un tempio cadeva in rovina lo si ricostruiva com’era, perché la sua presenza risultava fondamentale per la collettività e per l’identità di un luogo … e questo ancora accade in India e Giappone, per esempio.

Restare ancorati al concetto che vede la ricostruzione fedele come una “falsificazione della storia”, specie nell’era digitale che consente di documentare ampiamente le condizioni precedenti e successive alla ricostruzione appare assurdo!

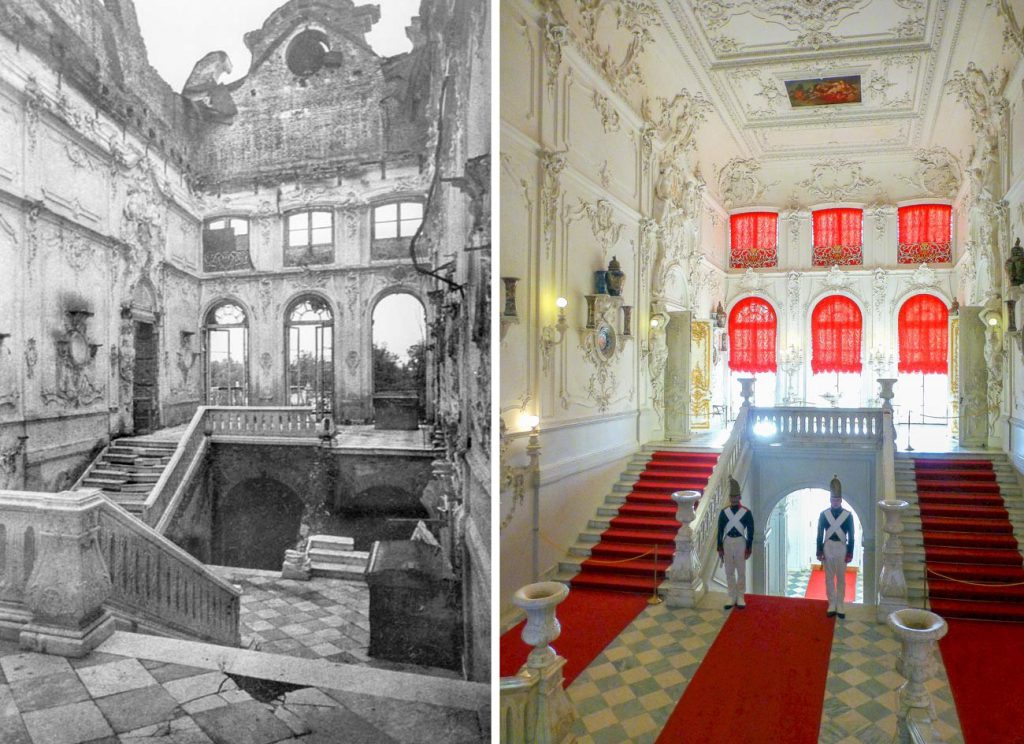

Diversamente, potremmo invece guardare a quello che è avvenuto dopo la Seconda Guerra Mondiale in Russia dove, “grazie” all’isolamento, rimasero immuni a certe teorie storiciste, ricostruendo in maniera fedele edifici come il Reggia di Plavlovsk[5], depredati e distrutti dai nazisti: si ricorda infatti che, in occasione dell’incontro tenutosi il 18 febbraio 1944 presso la Casa degli Architetti di Leningrado per discutere il destino dei palazzi in rovina, l’accademico e architetto Aleksei Shchusev, chiamato per la ricostruzione immediata dei Palazzi dichiarò: «Se non facciamo questo noi, che conosciamo e ricordiamo questi palazzi com’erano in tutta la loro gloria, la prossima generazione non sarà mai in grado di ricostruirli». Quando ho visitato la Reggia di Pavlovsk ho potuto apprezzare come, in ogni stanza, vi siano foto degli ambienti prima della ricostruzione, sì da non indurre nessuno a poter sostenere il “falso”, dichiarando che le splendide strutture e decorazioni visibili oggi siano quelle originarie!

Tutte le magnifiche residenze imperiali russe, distrutte dalla furia nazista, sono state meravigliosamente e rispettosamente ricostruite dopo la Seconda Guerra Mondiale, ed oggi continuano ad incantare le migliaia di turisti che le visitano.

Ma v’è di più. A chi, confondendo la cultura con la politica, possa continuare a ritenere che un approccio storico-filologico appartenga alla “cultura di destra”, occorre altresì rammentare che, se nella nostra normativa esistono concetti del genere, lo si deve solo al pensiero “moderno” sviluppato durante il Ventennio, ed in particolare alle “Istruzioni per il Restauro dei Monumenti” emanate dal governo fascista nel 1938 che, al punto 8, ammonivano: «per ovvie ragioni di dignità storica e per la necessaria chiarezza della coscienza artistica attuale, è assolutamente proibita, anche in zone non aventi interesse monumentale o paesistico, la costruzione di edifici in «stili» antichi, rappresentando essi una doppia falsificazione, nei riguardi dell’antica e della recente storia dell’arte».

Evitando di dilungarci su questo delicatissimo tema[6], cerchiamo quindi di capire le ragioni dell’importanza di ricostruire fedelmente, e subito, quanto perduto nei territori dell’Italia centrale devastati dagli ultimi terremoti.

Come si è detto, la strategia distruttiva delle guerre prevede di sradicare le radici dei popoli mediante la distruzione traumatica dell’ambiente nel quale un popolo si riconosce ed immedesima, perché quella distruzione è in grado di provocare gravi disagi, producendo stati maniaco-depressivi tali da destabilizzare le popolazioni e annientarle. Venuti meno quei simboli, venuto meno quell’ambiente nel quale si è cresciuti e immedesimati, e che si era sempre creduto inviolabile, vengono meno tutte quelle certezze, quel senso di appartenenza, che dà la forza di combattere in nome di un qualcosa che travalica le identità singole in nome di una identità collettiva.

Questo dovrebbe essere il motivo per cui risulterebbe folle non ricostruire ciò che è venuto giù con la forza dell’ignoranza e dell’arroganza e, se questo è vero per la guerra, lo è altrettanto a seguito di un terremoto che ha cancellato i simboli identitari di una popolazione.

Questa riflessione porta quindi a considerare l’urgenza di dover rivedere alcune “certezze assolute” (di matrice ideologica) che muovono il pensiero dei custodi del Patrimonio Mondiale e che impediscono loro di capire come la perdita di un monumento corrisponda alla perdita dell’identità di un popolo! Costoro dovrebbero infatti comprendere che, per poter aiutare le popolazioni ferite a ricostruire se stesse, occorra in primis ricostruire la loro identità, ricostruendo ciò che possa risvegliare il senso di appartenenza alla propria terra, ovvero mediante la ricostruzione dei monumenti distrutti, indipendentemente dalla miope ed egoistica visione degli adepti della Carta di Venezia e del Memorandum di Vienna!

A tal proposito rammento l’esperienza di un piccolo e significativo intervento operato da Maxim Atayants il quale, a Qaraglukh (Nagorno-Karabakh), villaggio di origine della sua famiglia posto a circa 30 chilometri dal confine con l’Iran, ha costruito una chiesetta, dedicata a San Giovanni Battista, e ricostruito per anastilosi il monumento ai caduti della 2^ Guerra Mondiale. Queste opere hanno avuto l’intento di riportare vita in quello sperduto e splendido angolo del pianeta, dimenticato dal mondo … e ci sono riuscite!

Come ebbi modo di scrivere di ritorno dal mio viaggio in quei luoghi[7], viaggiando per il Nagorno-Karabakh, le immagini di devastazione non si limitano al solo villaggio di Qaraglukh, l’intera Regione infatti, specie in quest’area sudorientale, è disseminata di rovine e abbandono … ma c’è qualcos’altro che colpisce il viaggiatore, specie se il viaggiatore è un architetto: qui si ricostruisce ciò che si è perduto, e lo si fa nel profondo rispetto delle tipologie e delle tecniche tradizionali! Specie per quello che riguarda il restauro, la ricostruzione o la realizzazione di nuove chiese, non v’è ideologia compositiva che tenga: gli architetti si uniformano spontaneamente al desiderio condiviso di rivedere in vita i simboli del sacro, non c’è nemmeno bisogno di discutere.

Così come un bambino appena nato automaticamente sa cosa deve fare per nutrirsi al seno materno, qui chi progetta una chiesa sa che deve rispettare determinate regole, immutate a partire dal 301, quando la Religione Cristiana venne proclamata religione di Stato da Tiridate III. Nessun architetto progetta una chiesa per celebrare se stesso, né tantomeno nessun prelato immagina, come avviene da noi, che l’immagine della Chiesa debba “essere al passo coi tempi”. Qui occorre solo di ripristinare i simboli – immutati – del Cristianesimo, e con essi riaffermare il senso di appartenenza di questa gente, vittima anche dell’indifferenza del mondo intero rispetto alle sofferenze che ha patito.

Tutto questo per me rappresenta una grande lezione morale nei confronti della nostra società, specie nei confronti del Cattolicesimo che, grazie a delle politiche d’immagine molto discutibili, sta vedendo i fedeli perdere d’interesse nei confronti delle nuove chiese e “opere d’arte” sacra e, con questo, sta rischiando la perdita d’interesse dei fedeli verso la sua stessa istituzione.

Per la gente questi sono simboli nei quali identificarsi orgogliosamente, queste sono ferite che occorre rimarginare in nome di una fede senza tempo, una fede che non è mai stata vittima del consumismo e della società dello spettacolo, una fede pura e spontanea che, anche grazie alla sua purezza e spontaneità, non indispettisce né insospettisce i fedeli, i quali continuano a popolare gli edifici di culto, anche quelli in rovina, sentendosi protetti e vicini al Signore.

Questo viaggio mi ha segnato nel profondo, aiutandomi a riflettere sul significato più profondo dell’opera ricostruttiva degli edifici cristiani del Nagorno-Karabakh emerge l’importanza dell’aspetto psico-sociologico del dramma della guerra e della conseguente necessità di ricostruzione dei simboli di appartenenza di un popolo ad una terra e ad un Dio.

Soprattutto, oggi sappiamo che quel piccolo progetto messo in atto a Qaraglukh è riuscito nel suo intento: già diverse case sono in fase di costruzione: la presenza dei simboli in grado di risvegliare l’identità di un popolo – la Chiesetta di San Giovanni e il Monumento ai Caduti – hanno svolto quel ruolo svolto nel medioevo dalla “chiese matrici” che, attirando le genti fuggite in campagna, facevano tornare la vita nelle città abbandonate.

Una delle peggiori violenze che si può fare ad una popolazione è quella di strapparle le sue tradizioni e i suoi rituali … lo aveva ben compreso perfino Augusto che, anche grazie a questo, fu in grado di riportare la pace nel mondo romano.

Perché mai dovremmo imporre alla gente di cambiare le proprie usanze e costumi? Perché mai non dovremmo ricostruire un monumento così com’era, solo perché agli occhi dell’esperto di turno questo significherebbe una copia e non un originale?

Le guerre e i terremoti distruggono, ma la non ricostruzione, o la ricostruzione sgrammaticata che ignora il carattere identitario dei luoghi, possono fare molti più danni di quei drammatici eventi, perché priverebbero le popolazioni della possibilità di risvegliare il proprio senso di appartenenza e di comunità.

Ma vi sono altri aspetti da non sottovalutare, ovvero quelli che riguardano il modo più “sostenibile” di procedere.

Troppo spesso di abusa del termine “sostenibile”, promuovendo interventi e soluzioni industriali che limitano la loro sostenibilità agli aspetti energetici in fase di esercizio, mentre sarebbe il caso di prendere in considerazione il loro intero ciclo vitale … tuttavia, a ben guardare, anche questo non risulterebbe totalmente sostenibile se non venissero presi in considerazione anche altri parametri.

L’idea di costruire, o ricostruire, non dovrebbe limitarsi al solo aspetto edilizio ed energetico, ma dovrebbe mirare altresì a costruire e/o ricostruire l’economia locale, puntando alla riformazione dell’artigianato e di tutte quelle attività che, per secoli, hanno portato alla edificazione di luoghi nei quali il popolo si identifica e il mondo intero ammira.

Questo significa che, ogniqualvolta siamo chiamati a ricostruire, come nel caso dei territori dell’Italia centrale devastati dagli ultimi terremoti, il nostro compito debba essere quello di ricostruire umilmente l’immagine fedele di ciò che si era perduto, sì da ricreare quel campanilistico senso di appartenenza della gente ferita!

La ricostruzione fedele, tuttavia, non disdegna la possibilità di usare elementi modernissimi, purché non visibili, in grado di garantire un grado di sicurezza sismica all’edificio inimmaginabile precedentemente, così come soluzioni impiantistiche di grande efficienza … del resto, persino il tanto (ingiustamente) vituperato Viollet-Le-Duc era favorevole all’uso, purché non visibile, di elementi e tecnologie “moderne”, nei suoi restauri e ricostruzioni.

[1] https://www.ansa.it/marche/notizie/2020/05/22/terremoto-boeri-firmera-ricostruzione-arquata_a7b2a417-e568-412b-b629-0d17f89ae706.html

[2] Ettore Maria Mazzola, “The Sustainable City is Possible – La Città Sostenibile è Possibile”, prefazione di Paolo Marconi, GANGEMI Editore, Roma 2010

[3] «Lo spazio circostante considerato con tutte o con la maggior parte delle sue caratteristiche … Complesso di condizioni sociali, culturali e morali nel quale una persona si trova, si forma, si definisce …» dal VOCABOLARIO Devoto Oli, 1987

[4] “Sistemazione urbanistica dei vecchi centri bombardati e restauro dei monumenti danneggiati” pubblicato sul numero di Ottobre 1943 della rivista Genova

[5] https://it.rbth.com/storia/84480-le-regge-degli-zar-distrutte

[6] Cfr. E. M. Mazzola – “Riflessioni sul Falso Storico” disponibile on-line (http://www.thinktag.it/it/resources/riflessioni-sul-falso-storico)

[7] http://www.picweb.it/emm/blog/index.php/2018/01/21/riflessioni-dopo-un-viaggio-in-armenia-e-nagorno-karabakh-alle-radici-della-cristianita-nuove-chiese-al-passo-coi-tempi-o-nel-rispetto-del-sacro/

Completamente d’accordo.

RI-costruzione, come dice il termine, è e non deve essere altro che la riproduzione fedele di ciò che è stato distrutto o danneggiato dagli eventi. Altro è la costruzione ex-novo, la creazione di qualcosa con caratteri di originalità che si aggiunga e vada ad arricchire – possibilmente – continuandolo armonicamente il patrimonio di opere che testimoniano la storia e l’anima di un popolo. Gli esempi che ci presenti provengono da Paesi i cui abitanti di certo posseggono una orgogliosa consapevolezza delle proprie peculiarità e dimostrano la volontà di difenderle dagli assalti delle mode contingenti. Credo che da noi la situazione sia un po’ diversa, dato il terrore che i nostri compatrioti provano all’idea di essere considerati “arretrati” se non mostrano di “capire” ed apprezzare la paccottiglia spacciata per “architettura contemporanea” dalla disinformacija mediatica al servizio delle archistar

e del sistema affaristico-mediatico dominante. E, a proposito di archistar, pare che il nostro cosiddetto Governo intenda costituire un ennesimo Comitato per la “ripartenza”, e di questo farebbe parte un esemplare della fauna archistaresca al quale Roma deve molte opere che l’hanno finalmente innalzata al livello di famose città d’arte quali Taipei, Seattle, Bilbao, Dubai et similia……

questi comitati fanno paura!

Non si poteva dire meglio in forma sintetica ! La cosa raccapricciante che andrebbe ancor più rimarcata e stigmatizzata è il legame finanziario di stampo criminale che lega molti dei manufatti realizzati dall’ampia schiera di bari dell’architettura contemporanea, alla fauna politico-bancaria che imperversa in Italia e nel mondo da vari decenni.

assolutamente d’accordo!